Table of Contents

あのぷっくりとした葉っぱ、見ているだけでなんだか幸せな気持ちになりますよね。冬になると真っ赤に色づく姿は、まさに宝石みたい。そんな魅力いっぱいの多肉植物 虹の玉、育ててみたいと思っている人も多いはずです。でも、「すぐに枯らしちゃった…」「思ったように赤くならない…」なんて経験はありませんか?「育てやすい」って聞くのに、なぜかうまくいかない。このもどかしい気持ち、よくわかります。この記事では、あなたが抱えるそんな疑問や悩みにしっかり向き合います。多肉植物 虹の玉を元気に、そして可愛く育てるための基本から、ちょっとしたコツまで、分かりやすく解説していきます。これを読めば、きっとあなたの虹の玉もぷりぷりに、そして鮮やかに輝き出すはずですよ。

多肉植物 虹の玉の魅力と基本

多肉植物 虹の玉の魅力と基本

さて、まずは多肉植物 虹の玉が、なんでこんなに人気があるのか、その魅力から掘り下げてみましょうか。

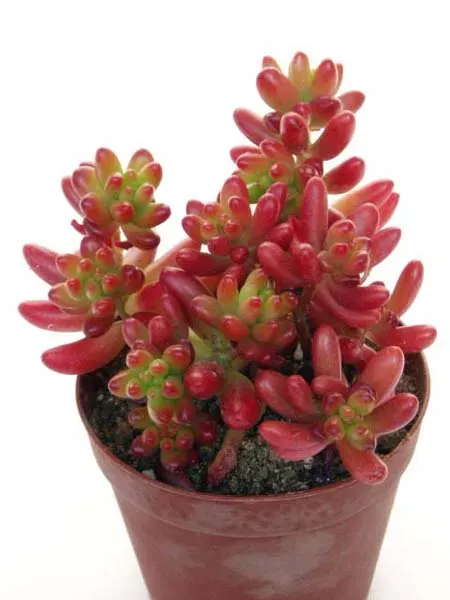

一番は何と言っても、あのプニプニした葉っぱの可愛さですよね。みずみずしくて、見ているだけで癒されます。まるで小さなジェリービーンズみたい。

そして、特筆すべきは秋から冬にかけての紅葉です。緑色だった葉が、気温が下がるとともに赤やオレンジ、時にはワインレッドのような深い色に変わっていくんです。この色の変化が本当にドラマチックで、季節の移ろいを感じさせてくれます。

さらに、春には星形のかわいい黄色い花を咲かせることもあります。小さくても存在感があって、見つけたらラッキーな気分になりますよ。

丈夫で育てやすい点も、初心者さんに優しいポイントです。多少水やりを忘れてしまっても、すぐに枯れることは少ないです。もちろん、適当でいいわけじゃないけど、神経質になりすぎる必要はありません。

寄せ植えのアクセントとしても大活躍します。他の多肉植物と組み合わせると、お互いの色や形を引き立てあって、さらに魅力的な一鉢になりますよ。

うちのベランダでも、地植えの虹の玉が冬に真っ赤になって、近所の人によく「あれ、何?すごくきれいね!」って聞かれるんです。

こんな風に、虹の玉は一年を通して様々な表情を見せてくれる、本当に魅力的な多肉植物なんです。

失敗しない!多肉植物 虹の玉の育て方

失敗しない!多肉植物 虹の玉の育て方

多肉植物 虹の玉の「ここが肝心」な置き場所

さて、いよいよ具体的な育て方に入りましょうか。失敗しない!多肉植物 虹の玉の育て方で、まず一番大事なのが「置き場所」なんです。

虹の玉はとにかく日光が大好き。太陽の光をたっぷり浴びることで、葉っぱがぷっくりして、あのきれいな赤色に紅葉するんです。だから、日当たりの良い場所に置いてあげてください。

理想は、午前中からしっかり日が当たる場所。ベランダや庭の軒下などが最適ですね。室内で育てる場合は、南側の窓辺などが良いでしょう。ただし、窓ガラス越しだと意外と日差しが弱まったり、夏場は温度が上がりすぎたりするので注意が必要です。

もう一つ、置き場所で重要なのが「風通し」です。じめじめした場所や風通しの悪い場所に置いていると、根腐れや病気の原因になりやすいんです。特に梅雨時期や夏場は、風通しの良い場所に移してあげるだけで、ぐっと元気に育ちますよ。

真夏の強い直射日光は葉焼けの原因になることがあるので、夏だけは少し遮光してあげたり、半日陰に移したりする気遣いも必要です。うちでは、夏はすだれの下に移動させています。

水やりは「乾燥気味に」が鉄則

次に、これもまた失敗しやすいポイント、「水やり」についてです。多肉植物、特に虹の玉は葉っぱに水分をため込めるので、頻繁な水やりはかえって根腐れを招きます。

水やりの基本は「土が完全に乾いてからたっぷり」。これが鉄則です。土の表面が乾いているだけではダメ。鉢を持ち上げて軽くなっていたり、割り箸などを土に刺してみて先端が湿っていなければ水やりのサインです。

季節によって水やりの頻度は変えます。生育期である春と秋は、土が乾いてから2〜3日待ってからたっぷりあげます。鉢底から水が出てくるまでしっかりと。

夏と冬は休眠期に入るので、水やりはかなり控えめにします。夏は月に1〜2回、夕方以降の涼しい時間帯に。冬はさらに少なくて、月に1回やるかやらないか、断水気味で大丈夫です。水やりを控えることで、冬の寒さで葉がキュッと締まり、より鮮やかに紅葉するという効果もあるんですよ。

葉っぱに直接水をかけるのは避けた方が無難です。葉の間に水が溜まると蒸れてしまったり、病気の原因になることがあります。根元に優しくあげてください。

- 春・秋(生育期):土が完全に乾いてから2〜3日後にたっぷり

- 夏(休眠期):月に1〜2回、夕方に少量

- 冬(休眠期):月に1回程度、または断水気味に

水はけの良い土と定期的な植え替え

元気に育てるためには、どんな土を使うかも重要です。虹の玉は、水はけの悪い土を使っていると根腐れしやすいんです。市販の「多肉植物用の土」を使うのが一番手軽で間違いがないですね。

自分でブレンドしたい場合は、赤玉土(小粒)や鹿沼土、軽石などをベースに、腐葉土やピートモスを少量混ぜるのがおすすめです。割合としては、水はけを重視して、赤玉土や鹿沼土などの無機質用土を多めに(7〜8割)すると良いでしょう。

肥料はあまり必要ありません。植え付け時に緩効性肥料を少量混ぜ込むか、生育期に薄めの液肥をあげる程度で十分です。与えすぎると徒長(茎がひょろ長く伸びてしまうこと)の原因になります。

そして、意外と忘れがちなのが「植え替え」です。虹の玉は比較的生長が早いので、鉢の中で根がいっぱいになってしまう「根詰まり」を起こしやすいんです。根詰まりすると、水の吸い上げが悪くなったり、生長が鈍ったりします。

目安としては、1年に一度、春か秋の生育期に植え替えてあげると良いでしょう。今の鉢より一回り大きな鉢に、新しい水はけの良い土で植え替えます。古い土を軽く落として、傷んだ根があれば整理してから植え付けてください。植え替え直後は、根を落ち着かせるために数日水やりを控えるのがポイントです。

多肉植物 虹の玉をどんどん増やすテクニック

多肉植物 虹の玉をどんどん増やすテクニック

多肉植物 虹の玉をどんどん増やすテクニック:葉挿し編

さて、多肉植物 虹の玉をどんどん増やすテクニック、これを知ると多肉ライフがもっと楽しくなりますよ。友達にあげたり、寄せ植えをモリモリにしたり、可能性が広がります。

一番簡単な増やし方は、「葉挿し」です。これ、本当に面白いんです。元気な葉っぱを茎からもぎ取って、土の上に置いておくだけで、根っこが出てきて小さな芽が出てくるんですから。

葉っぱは、茎からきれいにポロっと取れるものが成功しやすいです。途中でちぎれたり、傷ついたりした葉っぱは残念ながら難しいことが多いです。

取った葉っぱは、すぐに土に置かず、切り口を数日乾燥させます。こうすることで、雑菌が入るのを防ぎます。切り口が乾いてから、多肉植物用の土の上にそっと置いてください。土に挿す必要はありません。

明るい日陰に置いて、土が完全に乾いたら霧吹きで軽く湿らせる程度で大丈夫です。水を与えすぎると、葉っぱが腐ってしまうことがあるので注意が必要です。

しばらくすると、葉っぱの付け根あたりから小さな根っこや芽が出てきます。これがまた可愛いんです!親葉っぱの栄養を吸って、どんどん大きくなります。

親葉っぱがしわしわになって枯れてきたら、もう子株がしっかり育っている証拠。親葉っぱを取り除いて、子株を小さな鉢に植え替えてあげましょう。

多肉植物 虹の玉をどんどん増やすテクニック:挿し木編

もう一つの増やし方は「挿し木」です。これは、徒長してしまった茎や、伸びすぎた部分をカットして増やす方法です。

徒長した部分をカットするのは、株全体の形を整える意味でもおすすめです。カットする時は、清潔なハサミを使ってくださいね。切り口がきれいにスパッと切れると、その後の成功率も上がります。

カットした茎も、葉挿しと同様に切り口を数日乾燥させます。切り口が乾いたら、多肉植物用の土に挿します。

葉挿しよりも根が出るのが早いことが多いです。こちらも明るい日陰に置いて、土が完全に乾いてから水やりを始めます。根が出るまでは水やりは控えめに。

根が出てきて、ぐらつかなくなったら、普通の管理に戻して大丈夫です。あっという間に大きくなって、親株と同じようにぷりぷりの葉っぱを展開してくれますよ。

どちらの方法も、成功率が高いのは春と秋の生育期です。夏や冬の休眠期にやると、根が出にくかったり、そのまま枯れてしまったりすることがあります。

- 葉挿し:元気な葉を土に置くだけ。切り口を乾燥させるのがポイント。

- 挿し木:伸びすぎた茎をカット。こちらも切り口を乾燥させてから土に挿す。

- どちらも春か秋に行うのがベスト。

多肉植物 虹の玉のよくある悩みと解決策

多肉植物 虹の玉のよくある悩みと解決策

葉がシワシワ、またはブヨブヨになる

多肉植物 虹の玉のよくある悩みと解決策について、一番多いのが「葉っぱの異変」じゃないでしょうか。ぷりぷりが魅力なのに、シワシワになったり、逆にブヨブヨになったり。これ、結構ショックなんですよね。

まず、葉がシワシワになる場合。これは水分不足のサインであることがほとんどです。「水やり、ちゃんとやってるつもりなのに?」と思うかもしれませんが、土の奥まで乾いているのに表面だけ見て判断していたり、水やりの量が少なかったりすると起こります。特に夏場や冬場の休眠期明けにシワシワになることがあります。これは休眠期に水分を控えていたため、目覚めの水が足りていない可能性があります。土が完全に乾いているのを確認したら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと水を与えてみてください。数時間から一日で葉がぷっくりと元に戻るはずです。

逆に、葉がブヨブヨになってしまうのは、水のやりすぎか、風通しが悪くて蒸れてしまった可能性が高いです。ブヨブヨになった葉は、触るとすぐにポロっと取れてしまうこともあります。これは根腐れが始まっている危険信号です。すぐに水やりをストップして、風通しの良い場所に移動させましょう。土がなかなか乾かない場合は、一度鉢から抜いて根の状態を確認し、黒く傷んだ根があれば取り除いて、新しい乾いた土に植え替える必要があります。植え替え後もしばらくは水やりを控えて様子を見てください。

- 葉がシワシワ:水不足の可能性大。土が完全に乾いたらたっぷり水やり。

- 葉がブヨブヨ:水のやりすぎか蒸れ。水やりを止め、風通しの良い場所へ。根腐れの場合は植え替え。

色が緑のまま、赤くならない

虹の玉の魅力の一つである「紅葉」が見られない、というのもよく聞く悩みです。うちの虹の玉、全然赤くならないんだけど…ってがっかりしますよね。

虹の玉が赤く紅葉するには、いくつかの条件が必要です。一番重要なのは、「日照時間」と「寒暖差」です。しっかり日に当たっていないと、葉っぱは緑のままで光合成を頑張ろうとします。秋になって気温が下がってきても、日照時間が不足していると鮮やかな赤にはなりにくいんです。日当たりの良い場所に置いて、できるだけ長時間日光に当ててあげることが大切です。室内で育てている場合は、どうしても日照不足になりがちなので、植物育成ライトなどを補助的に使うのも一つの手です。

もう一つは「寒暖差」です。特に秋から冬にかけて、日中と夜間の温度差が大きいと、葉っぱの色が鮮やかになりやすいんです。人間の肌が日焼けするように、多肉植物も適度なストレス(寒さや乾燥)によって色が変化します。暖房の効いた暖かい室内にずっと置いていると、きれいな紅葉は期待できません。寒さに当てることでキュッと締まって色づきますが、凍結には注意が必要です。霜が降りるような場所では、夜間だけ軒下に取り込むなどの対策をしましょう。水やりを控えることも、紅葉を促す効果があります。

紅葉しない原因 | 解決策 |

|---|---|

日照不足 | 日当たりの良い場所に移動させる、植物育成ライトを使う |

寒暖差がない(暖かい場所に置きっぱなし) | 秋〜冬は屋外の寒暖差がある場所に置く(凍結注意) |

水のやりすぎ | 水やり頻度を減らす |

徒長してひょろひょろになる

多肉植物を育てていると、茎が間延びしてひょろひょろになってしまう「徒長」という現象に遭遇することがあります。虹の玉も例外ではありません。

徒長の主な原因は、やはり「日照不足」と「水のやりすぎ」です。日光が足りないと、植物は少しでも光を求めて茎を伸ばそうとします。また、水や肥料を過剰に与えると、葉っぱではなく茎ばかりが早く伸びてしまうことがあります。徒長した株は見た目が悪くなるだけでなく、茎が細くて弱々しくなり、病気にもかかりやすくなります。

徒長してしまったら、残念ながら徒長した部分を元に戻すことはできません。見た目を整えるには、徒長した部分をカットするしかありません。カットした部分は挿し木として使うことができます。カットした後の元の株は、そのまま育てていると脇芽が出てきてこんもりとした形になることがあります。徒長させないためには、とにかく日当たりの良い場所で育てること、そして水やりは土がしっかり乾いてから行うことを徹底することが重要です。肥料も控えめにしましょう。

多肉植物 虹の玉との暮らしを楽しもう

ここまで、多肉植物 虹の玉を元気に、そして魅力的に育てるためのポイントを見てきました。水やりや日当たり、増やし方、そしてちょっとしたトラブルへの対処法。どれも難しいことではありません。ほんの少しの愛情と知識があれば、あなたの虹の玉は必ず応えてくれます。ぷっくりとした緑の葉、そして寒さでキュッと引き締まり、鮮やかに染まる赤。その成長を見守るのは、きっと毎日の楽しみになるはずです。さあ、今日からあなたも虹の玉との楽しいグリーンライフを始めてみませんか?